Selbstlernkurs Literaturrecherche

Ziel des Angebots ist es, Ihnen Tipps, Strategien und Werkzeuge an die Hand zu geben, die es Ihnen erleichtern, verlässliche Literatur und Fachinformationen zu finden. Neben unseren eigenen Schulungsunterlagen erhalten Sie weiterführende nützliche Links zum Recherchieren als Teilbereich des wissenschaftlichen Arbeitens.

Einführung

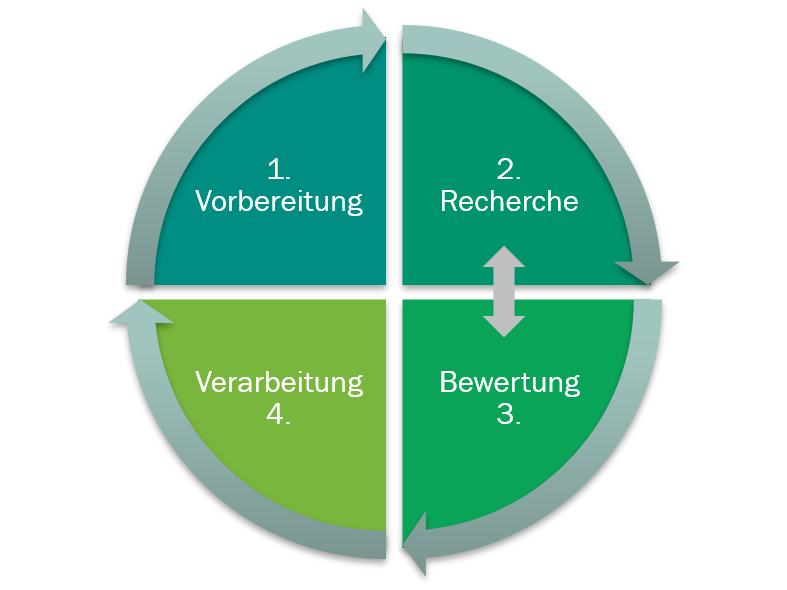

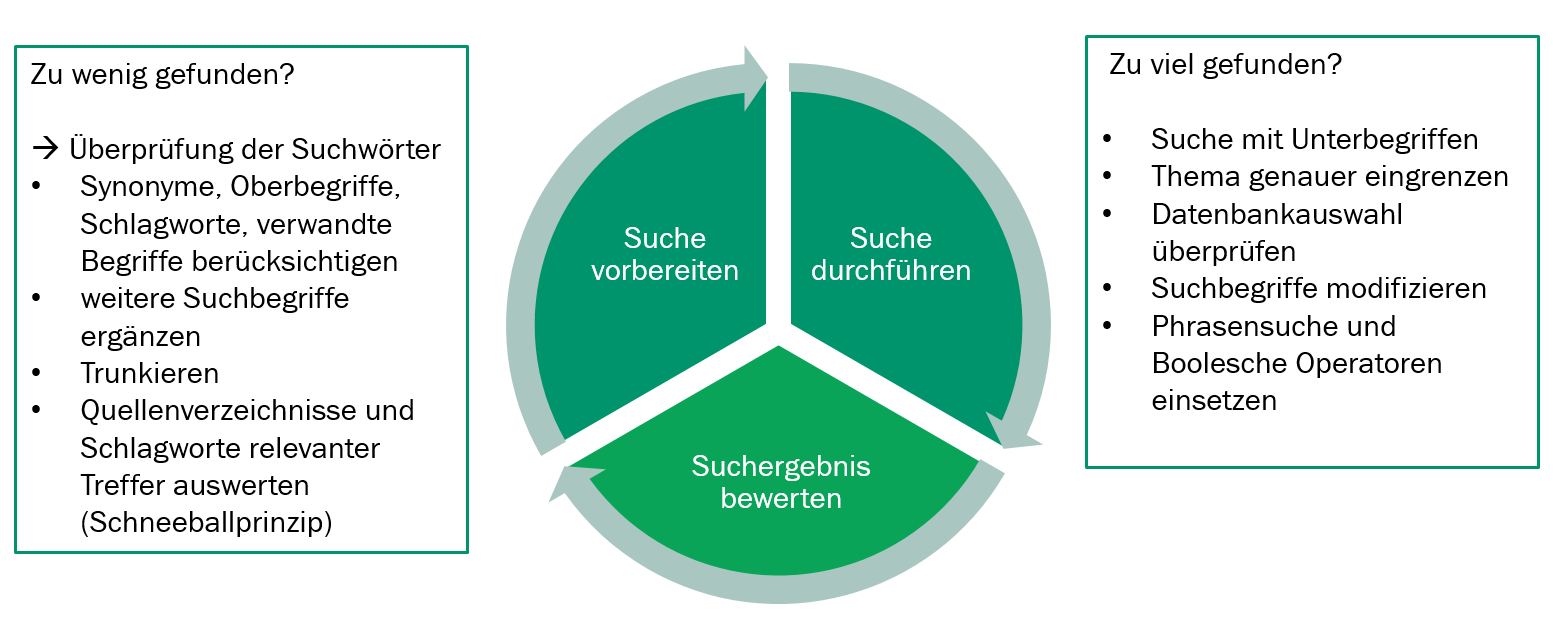

Eine fundierte Recherche besteht aus vier Phasen: Vorbereitung der Suche, Recherche, Bewertung der gefundenen Inhalte und Verarbeitung der relevanten Informationen. Recherche und Bewertung beeinflussen sich dabei gegenseitig. Je nach Relevanz der gefundenen Inhalte wird die Recherche verändert und weiter angepasst.

Eine detaillierte Erklärung der vier Phasen erhalten Sie im Recherchefahrplan der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg.

Obwohl für Studierende der Wirtschaftswissenschaften konzipiert, enthält die Broschüre der ZBW (Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft) wertvolle Informationen zum Verfassen wissenschaftlicher Arbeiten für Studierende aller Fachrichtungen und führt durch wesentliche Phasen einer Arbeit: Thema finden, recherchieren, Literatur bewerten, schreiben und richtig zitieren.

Vorbereitung der Suche

Egal ob Sie in einem Bibliothekskatalog, einer Fachdatenbank oder mithilfe einer Suchmaschine recherchieren: der Schlüssel zum Finden relevanter Literatur sind die von Ihnen verwendeten Suchbegriffe. Bereiten Sie Ihre Suche deshalb systematisch vor, indem Sie Ihr Thema oder Ihre Forschungsfrage in Teilaspekte zerlegen. Zu diesen Kernbegriffen sammeln Sie dann weitere Begriffe, um möglichst alle für Ihr Thema relevanten Treffer in den Datenbanken zu finden. Benutzen Sie eine Thementabelle als Hilfsmittel und denken Sie an Ober- und Unterbegriffe, Synonyme und fremdsprachliche Bezeichnungen.

Weitere Hilfsmittel:

- Beim Finden von Suchbegriffen helfen Nachschlagewerke, Lexika, Synonymwörterbücher, Thesauri und Online-Übersetzungsprogramme, z.B. Wikipedia, Gabler Wirtschaftslexikon, Woxikon, Standard Thesaurus Wirtschaft, DeepL oder Linguee.

Tipp: Im Lernzentrum gibt es einen umfangreichen Bestand zum wissenschaftlichen Arbeiten. Schauen Sie doch mal in unseren Bibliothekskatalog!

Recherchestrategien

Es gibt eine Reihe Suchtipps, die in den meisten Katalogen und Datenbanken sowie in Suchmaschinen anwendbar sind. Benutzen Sie die Sammlung Ihrer Suchbegriffe aus der Vorbereitungsphase, um mit den folgenden Tricks Ihre Trefferliste zu erweitern oder einzugrenzen und zu präzisieren:

„ … “

Die Phrasensuche sucht genau eine Zeichenfolge, z.B. „self-driving vehicle“.

Setzen Sie Ihren Suchbegriff in Anführungszeichen, werden nur solche Treffer angezeigt, die genau diese Zeichenfolge beinhalten.

*, #, ?

Bei der Trunkierung ersetzt ein Platzhalter (*, #, ?) kein, genau ein oder beliebig viele Zeichen. Wohn* findet z.B. Wohnzimmer, Wohnrecht, Wohnung usw.

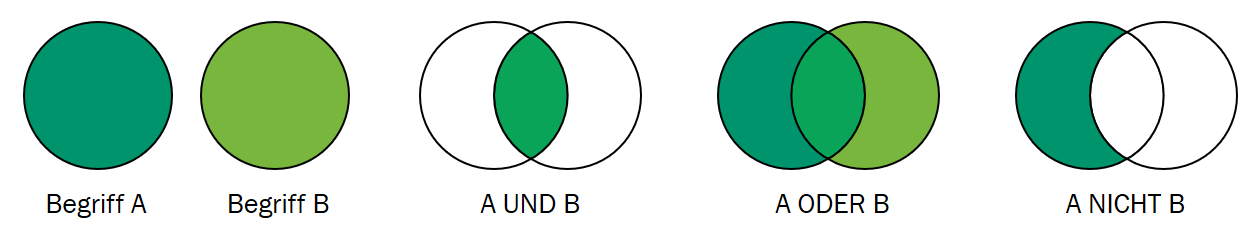

AND, OR, NOT

Die Boolesche Operatoren ermöglichen die Verknüpfung von Suchbegriffen mithilfe von AND, OR oder NOT (manchmal auch UND, ODER, NICHT).

Die Universitätsbibliothek Würzburg zeigt, wie diese Tipps funktionieren und wie Sie sie kombinieren können um die besten Ergebnisse bei Ihrer Recherche zu erzielen!

Weitere Hilfsmittel:

- In dieser ausgefüllten Thementabelle sehen Sie, wie man die zu den Kernaspekten des Themas gehörigen Suchbegriffe mithilfe Boolescher Operatoren kombinieren kann.

- Diese "Hilfen & Tipps zur Literatursuche" erklären, wie Sie Suchen verknüpfen und erweitern können und bieten einen Einstieg zur Frage, wo Sie am besten suchen. Das Video "Wie kombiniere ich meine Suchbegriffe" zeigt, wie man eine ausgefüllte Thementabelle benutzt.

Tipp: Es lohnt sich außerdem immer, in den verschiedenen Fachdatenbanken die „Hilfe-Funktion“ zurate zu ziehen. Darin sieht man, welche Tricks in der jeweiligen Datenbank funktionieren, z.B. welche Platzhalter man verwenden kann. Manchmal bieten Fachdatenbanken auch einen Schlagwortindex. Er ist für die Suche nach einem bestimmten Thema besonders wertvoll, weil durch die Schlagwörter beschrieben wird, womit sich die Quellen inhaltlich beschäftigen.

Rechercheinstrumente

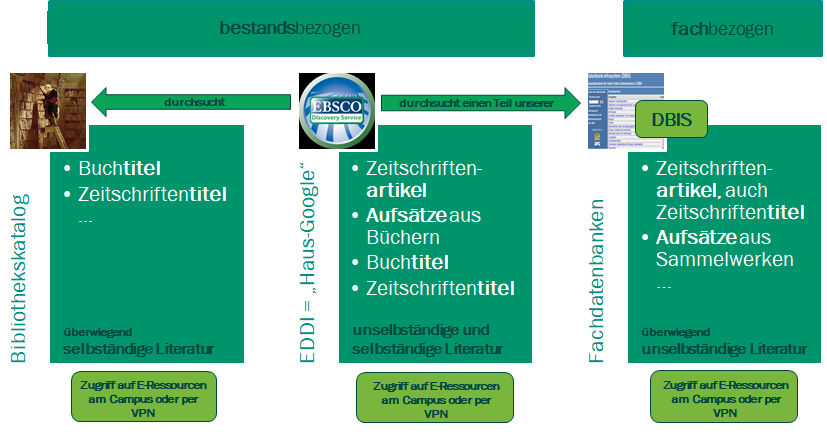

In den vorangegangenen Abschnitten haben Sie gelernt, wie man eine Literatursuche systematisch vorbereitet und durchführt. Aber wo suchen Sie am besten nach qualitativ hochwertiger Fachliteratur?

Bitte beachten Sie:

- Hochschulangehörige können sich über VPN ins Campusnetz einwählen, um lizenzierte E-Books, E-Journals und Fachdatenbanken zu nutzen. Allen anderen Nutzergruppen ist der Zugang nur vor Ort möglich.

- E-Books und Auszüge daraus, sowie E-Journals dürfen nur zum persönlichen Gebrauch und zu Forschungszwecken ausgedruckt und gespeichert werden. Sie dürfen weder elektronisch noch in gedruckter Form weitergegeben werden.

Tipp: Kein Ergebnis bei der Suche im Bibliothekskatalog? Machen Sie uns einen Anschaffungsvorschlag oder geben Sie eine Fernleihe auf!

Bewertung von Rechercheergebnissen

Sind Sie mit Ihren Suchergebnissen zufrieden? Wenn nicht, dann passen Sie Ihre Suche nochmals an. Verwenden Sie dazu weitere Begriffe aus Ihrer Thementabelle oder aus den Datensätzen relevanter Treffer, die Sie bereits gefunden haben. So können Sie die Quantität Ihrer Trefferlisten optimieren:

Tipp: Vergessen Sie nicht, die Recherchetricks anzuwenden.

Ein hilfreiches Instrument, um die Qualität Ihrer Suchergebnisse kritisch zu bewerten, ist der "CRAAP-Test". Mittels dieser fünf Bewertungskriterien können Sie Quellen strukturiert auf ihre Qualität prüfen:

- Currency: Aktualität der Informationen

- Relevance: Wichtigkeit der Informationen für Ihren Bedarf

- Authority: Quelle der Informationen

- Accuracy: Zuverlässigkeit, Wahrhaftigkeit und Richtigkeit der Informationen

- Purpose: Zweck der Informationen

Das Video "How to evaluate resources" der McMaster University Library erklärt den Test ausführlicher.

Im folgenden Video der Sächsischen Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek (SLUB) Dresden lernen Sie, wissenschaftliche von nichtwissenschaftlichen Quellen zu unterscheiden:

Weitere Hilfsmittel:

- Auf dieser Seite liefert LOTSE noch weitere Kriterien, um Bücher, Aufsätze und Websites zu bewerten.

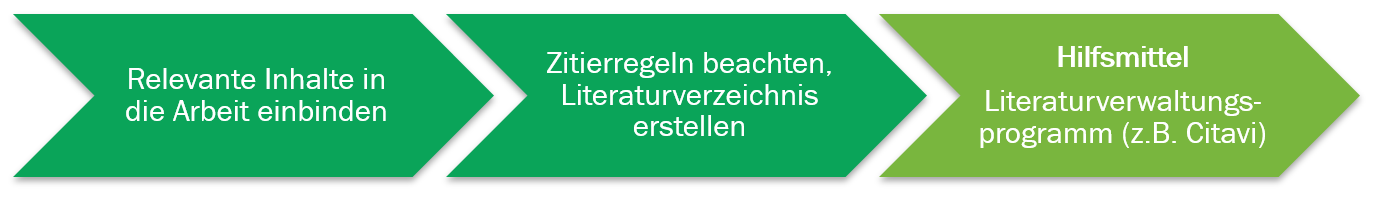

Verarbeitung relevanter Informationen

Sie haben die richtigen Quellen für Ihre Arbeit gefunden? So geht es weiter:

Grundsätzlich gilt, dass Sie fremdes Gedankengut, das Sie in Ihre Arbeit übernehmen, einheitlich kennzeichnen müssen. Wieso, erklärt Ihnen das Kommunikations-, Informations- und Medienzentrum der Universität Konstanz. Zum Video

Die Videoreihe zum Zitieren der SLUB Dresden beantwortet folgende Fragen:

Literaturverwaltungsprogramme wie Citavi helfen Ihnen beim Zitieren und erleichtern es Ihnen, den Überblick über Ihre Quellen zu behalten. Das Video "Literatur effizient verwalten" der TU Berlin erläutert Ihnen die Vorteile von Literaturverwaltungsprogrammen. Darüber hinaus, bietet das Lerzentrum Ihnen Citavi-Schulungen an, in denen Sie die Grundlagen des Umgangs mit der Software kennenlernen.

Weitere Hilfsmittel:

- Hier werden die unterschiedlichen Aspekte des Zitierens erklärt und Sie bekommen Hinweise, wann und wie man zitiert. Diese Checkliste unterstützt Sie beim Einhalten der Regeln zur guten wissenschaftlichen Praxis.

- Es gibt zwei ausführliche Video-Reihen von LOTSE zum Thema Zitieren: Die 1. Reihe widmet sich dem Plagiat und der Frage, warum richtiges Zitieren wichtig ist. In der 2. Reihe lernen Sie Zitierregeln.

- Hier finden Sie einen Kurzüberblick über die Funktionen von Citavi.

- Die Universität Gießen bietet einen Citavi-Selbstlernkurs für Citavi 5 (aktuelle Version: Citavi 6) an. Die Grundfunktionen der Versionen 5 und 6 sind dieselben.

Tipp: Sicher gibt es auch in Ihrem Studiengang Richtlinien und Hinweise, welchen Zitationsstil Sie benutzen sollen. Sprechen Sie darüber mit Ihren Betreuer:innen!

In letzter Zeit kommen immer mehr KI-Tools auf den Markt, die sich auf das Auffinden von wissenschaftlicher Literatur spezialisieren. Das Besondere dieser Tools im Gegensatz zu allgemeinen Chatbots wie ChatGPT ist ihre Anbindung an eine auf akademische Literatur spezialisierte Datenbasis. Die Tools versprechen, blitzschnell geeignete Literatur zu einem Thema zu finden – einfach durch Eingabe einer (Forschungs-)Frage in natürlicher Sprache.

Welche KI-Tools für die Literaturrecherche gibt es?

Finder-Tools | Connector-Tools |

|

|

z.B.: ORKG, Elicit oder Consensus | z.B.: Connected Papers, ResearchRabbit oder Litmaps |

Hier finden Sie eine stetig aktualisierte Liste der Universitätsbibliothek Tübingen mit Finder- und Connector-Tools inklusive Informationen zu deren Datenbasis, Datenschutzeinstellungen, Funktionsumfang und Brauchbarkeit (mit und ohne Account bzw. Lizenz). | |

Wie gut und verlässlich funktionieren diese Tools? MINT-Fächer und die (Bio-)Medizin können von beiden Tool-Typen profitieren. In den Sozial- und Geisteswissenschaften führen Connector-Tools zu besseren Ergebnissen. Gegenüber einer systematischen „klassischen“ Literatursuche ist derzeit jedoch – noch – kein erheblicher Vorteil bei der Nutzung solcher KI-Tools festzustellen. Der Mehrwert der KI-Recherchetools liegt in Funktionen, die das Lesen, Verstehen und Auswerten wissenschaftlicher Texte vereinfachen und beschleunigen sollen (s. „TLDR“, „Skimming Highlights“, „Ask this paper“). Bei den Textanalyse- und Zusammenfassungsfunktionen sollten Sie allerdings Folgendes beachten:

|

Was ist bei der Benutzung von KI-Tools für die Literaturrecherche zu beachten?

|

Was empfehlen wir hinsichtlich der Nutzung von KI-Recherchetools?

Bedenken Sie zudem Folgendes:

|

Zur rechtlichen Situation hinsichtlich Urheberrecht, Datenschutz, Zitieren und Plagiieren lässt sich momentan Folgendes sagen:

|

Quellen:

Bendel, Oliver (2024): Generative KI aus ethischer Sicht. In: Sabine Seufert und Siegfried Handschuh (Hg.): Generative Künstliche Intelligenz. ChatGPT und Co für Bildung, Wirtschaft und Gesellschaft. Stuttgart, Freiburg: Schäffer-Poeschel Verlag, S. 165–179.

Bundesministerium der Justiz (2024): Künstliche Intelligenz und Urheberrecht. Fragen und Antworten. Online verfügbar unter https://www.bmj.de/SharedDocs/Downloads/DE/Themen/Nav_Themen/240305_FAQ_KI_Urheberrecht.pdf?__blob=publicationFile&v=2, zuletzt geprüft am 10.04.2025.

Handschuh, Siegfried (2024): Große Sprachmodelle. In: Sabine Seufert und Siegfried Handschuh (Hg.): Generative Künstliche Intelligenz. ChatGPT und Co für Bildung, Wirtschaft und Gesellschaft. Stuttgart, Freiburg: Schäffer-Poeschel Verlag, S. 31–45.

Lahrsow, Miriam; Petrovska, Lelde (2025): Literaturrecherche mit KI - Tipps und Tools. [Präsentationsfolien]. Eberhard Karls Universität. Tübingen. Online verfügbar unter http://hdl.handle.net/10900.3/OER_AXQADCPO, zuletzt geprüft am 10.04.2025.

Liu, Nelson F.; Zhang, Tianyi; Liang, Percy (2023): Evaluating Verifiability in Generative Search Engines. Online verfügbar unter http://arxiv.org/pdf/2304.09848, zuletzt geprüft am 10.04.2025.

Luccioni, Sasha; Jernite, Yacine; Strubell, Emma (2024): Power hungry processing: watts driving the cost of AI deployment? In: Association for Computational Machinery (Hg.): FAccT '24: Proceedings of the 2024 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency. FAccT '24: The 2024 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency. Rio de Janeiro. New York: ACM, S. 85–99. Online verfügbar unter https://dl.acm.org/doi/10.1145/3630106.3658542, zuletzt geprüft am 10.04.2025.

Seufert, Sabine; Burkhard, Michael; Gubelmann, Reto; Niklaus, Christina; Handschuh, Siegfried (2024): Hochschulbildung: KI-basiertes Forschen und Schreiben. In: Sabine Seufert und Siegfried Handschuh (Hg.): Generative Künstliche Intelligenz. ChatGPT und Co für Bildung, Wirtschaft und Gesellschaft. Stuttgart, Freiburg: Schäffer-Poeschel Verlag, S. 197–214.

Venkit, Pranav Narayanan; Laban, Philippe; Zhou, Yilun; Mao, Yixin; Wu, Chien-Sheng (2024): Search Engines in an AI Era: The False Promise of Factual and Verifiable Source-Cited Responses. Online verfügbar unter http://arxiv.org/pdf/2410.22349, zuletzt geprüft am 10.04.2025.

Vries, Alex de (2023): The growing energy footprint of artificial intelligence. In: Joule 7 (10), S. 2191– 2194. Online verfügbar unter https://doi.org/10.1016/j.joule.2023.09.004, zuletzt geprüft am 10.04.2025.

Wenn Sie ausführliche Einführungen zum Rechercheprozess wünschen, empfehlen wir folgende Online-Angebote:

- Dieses Tutorial der Württembergischen Landesbibliothek Stuttgart behandelt die 6 wichtigsten Aspekte zum Verfassen von Hausarbeiten, Referaten oder Seminararbeiten. Folgende Fragen werden beantwortet: Wie finde ich ein Thema? Welche Medien brauche ich? Wo und wie suche ich? Was habe ich gefunden? Wie schreibe ich eine Hausarbeit?

- Von der TU Berlin wurde der „Information Expert Passport“ erstellt. Die Video-Reihe zeigt Ihnen unter anderem, wo Sie Informationen finden und wie Sie sie bewerten und verarbeiten können.

- Das Online-Tutorial der Hochschule Trier zum Thema Informationskompetenz liefert Informationen zu allen Schritten des wissenschaftlichen Arbeitens. Es zeigt Ihnen, welche Informationsmittel Sie wofür brauchen. Ein Bibliotheksglossar mit wichtigen Begriffen rundet das Angebot ab. Bei Schritt 3 vergessen Sie bitte nicht, unseren Bibliothekskatalog zu benutzen!

- LOTSE bietet umfassende Informationen und Tipps rund ums wissenschaftliche Arbeiten und wird von der Universitäts- und Landesbibliothek Münster betreut. Den zugehörigen YouTube-Kanal finden Sie hier. Die Playlist „Thematische Literatursuche in 5 Schritten“ erklärt nicht nur, wie man sucht, sondern hilft auch einzuschätzen, wie umfangreich die Suche sein soll.

- Von dem Projekt Akademische Integrität (AKIN) der Universität Mainz gibt es eine Toolbox mit Einsteiger-Tipps zu Recherche, Schreiben und Überarbeiten. Besonders empfehlen möchten wir die PDFs zu Themenfindung, Themeneingrenzung und Themenstrukturierung.

- Citavi bietet ein umfassendes Youtube-Tutorial zum wissenschaftlichen Arbeiten an. Das Citavi-Handbuch dient als Nachschlagewerk bei allen Fragen zu Citavi-Funktionen. Das vollständige Support-Angebot finden Sie hier.

Tipp: Viele der oben genannten Hilfsmittel bieten auch andere Seiten und Videos, auf die hier nicht explizit verwiesen wird. Wenn Sie eine bestimmte Quelle besonders hilfreich fanden, empfehlen wir Ihnen, die weiteren Ressourcen dieser Quelle durchzuschauen.

Das Lernzentrum bietet über das Datenbank-Infosystem (DBIS) Angehörigen der Hochschule Reutlingen Zugriff auf eine Vielzahl wissenschaftlicher Datenbanken. In diesen Datenbanken können Sie Literaturrecherchen durchführen oder Fakteninformationen bzw. Volltexte abrufen. In DBIS finden Sie Datenbanken, die von der Hochschulbibliothek lizenziert werden und im Campusnetz oder über VPN genutzt werden können. Lizenzierte Datenbanken sind in DBIS gelb gekennzeichnet. Frei im Internet zugängliche Datenbanken sind in DBIS grün gekennzeichnet.

Direkt zur Fächerübersicht in DBIS

Übersicht unserer lizenzierten Top-Datenbanken in alphabetischer Reihenfolge:

| ACM Digital Library | Literaturhinweise und Volltexte zu Informatik, Elektrotechnik und Maschinenwesen |

| Beck-online | Literaturhinweise und Volltexte zur Rechtswissenschaft Vor der ersten Nutzung der Datenbank müssen Sie sich beim Anbieter mit Ihrer E-Mail-Adresse der Hochschule registrieren. Zum Aufruf der Datenbank müssen Sie im Campusnetz der Hochschule Reutlingen sein und sich bei Beck Online persönlich anmelden. |

| Business Source Ultimate (EBSCO) | Literaturhinweise und Volltexte zur Wirtschaftswissenschaft Diese Anleitung ist anwendbar auf alle EBSCO-Produkte. Zum Einstieg finden Sie hier einige kurze Video-Tutorials zur Einfachen Suche, zur Zeitschriftensuche, zur Indexsuche und zur Nutzung des Suchverlaufs in EBSCO-Datenbanken. Die Business-Datenbanken enthalten darüber hinaus spezielle Features wie z.B. ein Segment zu Firmendaten. Hier und hier erfahren Sie mehr zur Suche nach Firmeninformationen. |

| ERIC (EBSCO) | Literaturhinweise zur Pädagogik |

| IEEE Xplore / Electronic Library Online (IEL) | Literaturhinweise und Volltexte zu Informatik, Technik, Energie und Umwelt Allgemeine und weitere Datenbank-Hilfen siehe oben unter Business Source Complete |

| MEDLINE (EBSCO) | Literaturhinweise zu Medizin, Chemie und Psychologie Fachspezifische Suche mit der MeSH-Klassifiktion (Medical Subject Headings) Allgemeine und weitere Datenbank-Hilfen siehe oben unter Business Source Complete |

| OECD iLibrary | Daten, Statistiken und Analysen zu Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt |

| Nautos | DIN-Normen und VDI-Richtlinien |

| Statista | Statistiken, multidisziplinär, für alle Fachgebiete geeignet |

| VDE NormenBibliothek | DIN-VDE-Normen und VDE-Vorschriften Bitte beachten Sie, dass Sie die Normen online lesen, aber nicht downloaden oder ausdrucken können. Hier finden Sie Video-Tutorials zur Funktionen und Aufbau und zur Suche. |

| Web of Science Core Collection | Literaturhinweise, multidisziplinär, für alle Fachgebiete geeignet Video-Tutorials (deutsch) Anleitung und verschiedene Trainingsangebote des Anbieters |

| WGSN (Worth Global Style Network) | Portal zu Textilwirtschaft und Mode |

| WISO | Literaturhinweise und Volltexte zu Wirtschaftswissenschaft, Sozialwissenschaften und Psychologie |

Haben Sie Fragen?

Der Service Desk ist die zentrale Anlaufstelle im Lernzentrum. Hier erhalten Sie Auskunft zu den Angeboten und Diensten der Bibliothek und des Rechen- und Medienzentrums (RMZ). Bei komplexeren Recherche-Fragen, vereinbaren Sie bitte einen Termin bei der Rechercheberatung.